中国科学家揭秘免疫生态疗法:癌症治疗的实验与临床研究新进展

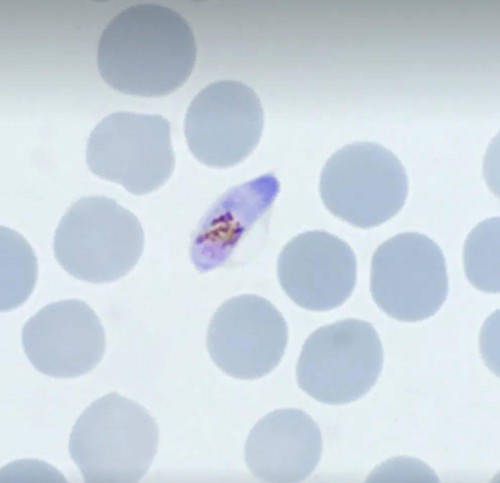

你能想象吗?曾让康熙皇帝险些丧命的疟疾元凶 —— 疟原虫,如今竟可能成为抗癌 “生力军”!中国科学院广州生物医药与健康研究院陈小平研究员及其带领的团队,耗时 4030 年,从偶然的学术灵感出发,揭开了疟原虫与癌细胞 “死磕” 的科学密码。

一切始于 1985 年那个 “灵光一闪”。

陈小平回忆,在中山医科大学读研时,流行病学课上两张地图的互补关系让他惊觉:疟疾高发区,肿瘤死亡率竟显著地低!尽管同学笑他 “天真”,认为是 “疟疾流行区因传染病早逝,来不及患癌”,但他坚持:“如果排除年龄等混合因素的干扰仍成立,这可是重大的科学问题!”

多年年后,依托世界卫生组织公开数据,团队通过全球50多年的流行病学大数据分析发现:在剔除年龄等混杂因素的影响之后,疟疾发病率与肿瘤死亡率确实呈显著负相关。随后,一系列小鼠实验证实,疟原虫感染能显著抑制小鼠肺癌、肝癌、乳腺癌、卵巢癌、前列腺癌等实体肿瘤的生长和转移,并显著延长荷瘤小鼠的寿命 —— 抗癌故事,正式拉开序幕。

经一系列小鼠模型研究发现疟原虫抗癌的原理:

1、唤醒和激活沉睡的免疫系统

癌细胞会释放信号让免疫细胞 “罢工”,而疟原虫感染则能唤醒和激活已经“沉睡”的免疫系统,包括天然免疫细胞 NK T 和肿瘤抗原特异性T细胞,让免疫系统重新识别并绞杀癌细胞。

2、摧毁癌细胞构筑的“碉堡”

激活的免疫细胞不一定能进入肿瘤组织,因为癌细胞已经构建了防止免疫细胞进入和攻击的“碉堡”(专业术语为“肿瘤免疫抑制微环境”),而疟原虫感染可以摧毁这个“碉堡”,因此能促进激活的免疫细胞进入肿瘤组织并杀死癌细胞。

3、切断肿瘤的“粮草供给”

实验显示,感染疟原虫的肿瘤组织中的血管几乎消失 —— 疟原虫感染的红细胞和激活的免疫细胞通过释放一系列信号诱导肿瘤血管内皮细胞凋亡,切断肿瘤的血液供应,让癌细胞 “饿死”。

4、使癌细胞失去“行走”能力

疟原虫感染能抑制癌细胞从不具备“行走”能力的上皮样细胞转化为具有“行走”能力的间质细胞(这种转化在专业上称作EMT),而抑制EMT能防止肿瘤复发、转移和耐药。

综上所述,疟原虫感染(疟原虫免疫疗法)能够全面激活“沉睡”的免疫系统,靶向抑制整个肿瘤生态系统,因此这种疗法也被称作免疫生态疗法。

从 “历史偏方” 到现代医学: 疟原虫的 “逆袭之路”

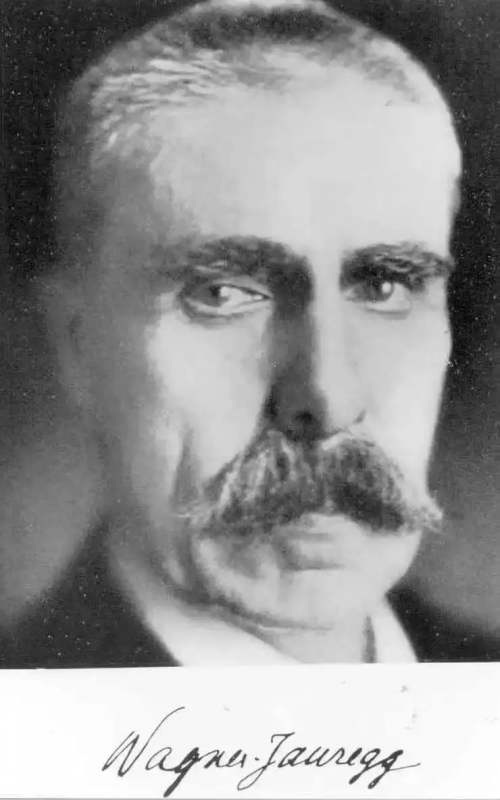

早在 1917 年,奥地利医生朱利叶斯·瓦格纳-尧雷格就用疟原虫感染治疗晚期梅毒(神经性梅毒),因疗效显著而荣获1927年的诺贝尔医学奖。但随着青霉素问世,这一疗法逐渐被遗忘。

陈小平团队从2016年开始免疫生态疗法治疗晚期肿瘤的临床研究,目前已经治疗观察了127例(142例次)晚期肿瘤患者,涵盖16种实体肿瘤。通过生存分析,发现免疫生态疗法相比目前临床常用的药物和疗法,在治疗晚期非小细胞肺癌、前列腺癌和卵巢癌方面,能更显著地延长患者的中位生存期:

案例一

64岁,患者C,2015年11月体检发现右肺上叶占位,伴有锁骨上多发淋巴结肿大。经右锁骨上淋巴结病理活检确诊为晚期转移性非小细胞肺癌(腺癌)。

2015年12月开始服用靶向药凯美纳,因耐药于2016年4月改服靶向药特罗凯,又因耐药于2017年3月停用特罗凯。

2017年4月开始接受免疫生态疗法治疗,经一个疗程的治疗后,肺部病灶稳定,体检原有右侧锁骨上肿大的淋巴结消失,患者接受医生的建议于9月接受微创手术切除右肺靶病灶,经检查所切除的原发肿瘤病灶有包膜包裹,表面没有血管,病理切片检测发现肿瘤组织内部有大量免疫细胞,包括 T细胞。术后10天完成观察回家休养,随访至今。肿瘤标志物一直保持阴性,影像学检查没有肿瘤复发征象,恢复正常生活7年有余。

案例二

男,63岁,四川大学华西医院确诊为晚期前列腺癌伴多发性骨转移;进行内分泌治疗已经耐药。患者治疗前骨转部位疼痛难忍,走路姿势及日常活动受影响;需服用止痛药控制。医生判断半年生存期。

2017年中接受免疫生态疗法治疗一个半月后,骨转部位疼痛消失,停用止痛药,走路姿势恢复正常。治疗结束后4个月复查PET-CT,前列腺癌病灶代谢活性消失。目前患者已无肿瘤活性生存7年有余。

免疫生态疗法安全吗?科学家早有 “多重保险”

1、精准控虫

用屠呦呦团队研发的青蒿素,将疟原虫数量控制在低水平的安全范围,避免疟疾发作;同时抑制配子体的形成,防止疟原虫的传播。

2、零传播风险

在城市的医院开展治疗,无传播疟疾的 “按蚊”,临床环境严格隔离,无需担心交叉感染。

3、一百多例次的临床研究已经证明它的临床安全和公共卫生安全。

4、疟原虫疗法治疗神经性梅毒的历史已经证明它的公共卫生安全。

陈小平团队正推进的三大方向:

1.优化免疫疗法:推广免疫生态治疗,让更多晚期癌症患者受益;

2.疟原虫基因组改造:敲除疟原虫的有关毒性基因和传给蚊子的配子体发育相关基因,降低毒性、防止传播,开发新型广谱抗癌药和治疗性癌症疫苗。

3.疟原虫蛋白的应用:疟原虫有一种神奇的蛋白称作 VAR2CSA, 它能与106种人类癌细胞结合,但不与正常细胞结合。陈小平团队首次把这种疟原虫蛋白的基因克隆到癌症病人的 T 细胞的基因组,让T细胞表面带上这种蛋白,开发出广谱的抗癌CAR-T细胞药物,目前已经完成细胞水平和动物体内水平的测试,证明能够抑制小鼠多种肿瘤(包括实体肿瘤和血液肿瘤)的生长,并显著延长荷瘤小鼠的寿命。该技术已经获得国内国际多项专利的保护。目前正在筹备临床试验。;

本文作者瑞派尔干细胞创始人郝林及团队

结语:从被误解的 “致命病原体”,到 “抗癌新星”,疟原虫的逆袭之路,是医学探索精神的最好注脚。正如陈小平所说:“我的毕生梦想,就是让这套全新的抗癌技术体系惠及全球,战胜癌症。”科学从不止步,奇迹源于坚持。这场跨越40 30 年的 “虫癌大战”,或许正为人类攻克绝症掀开新的篇章。